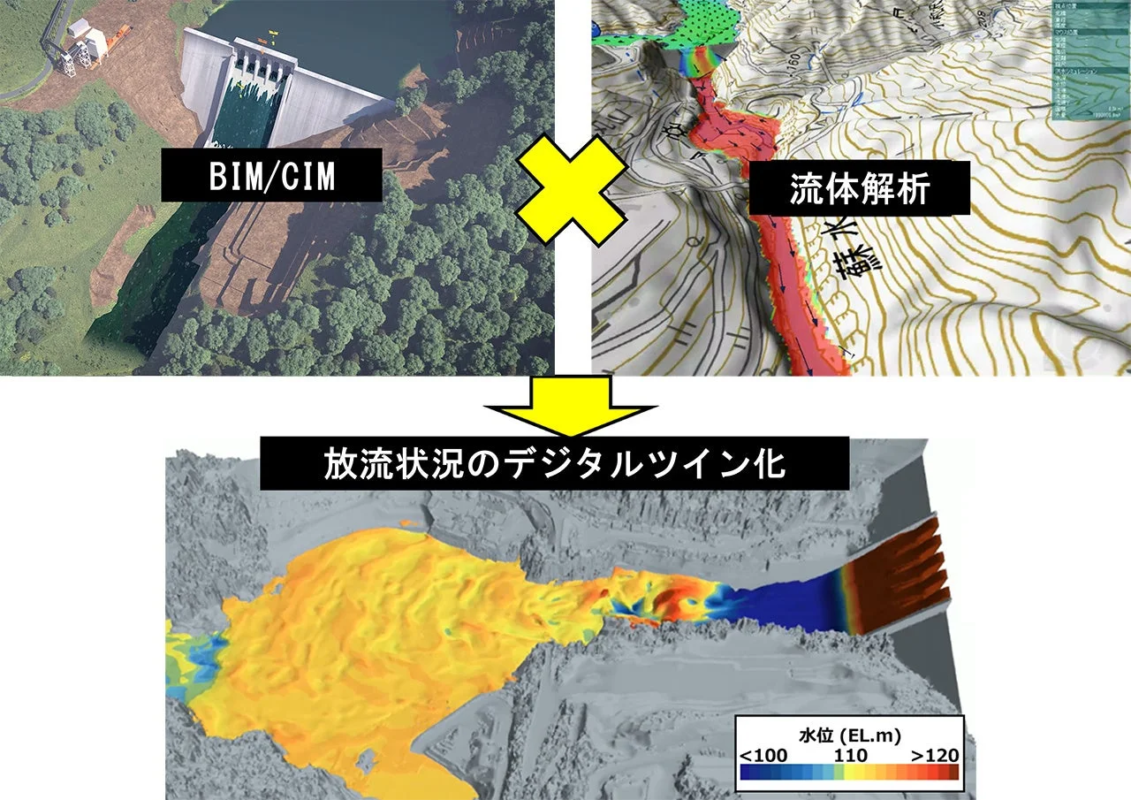

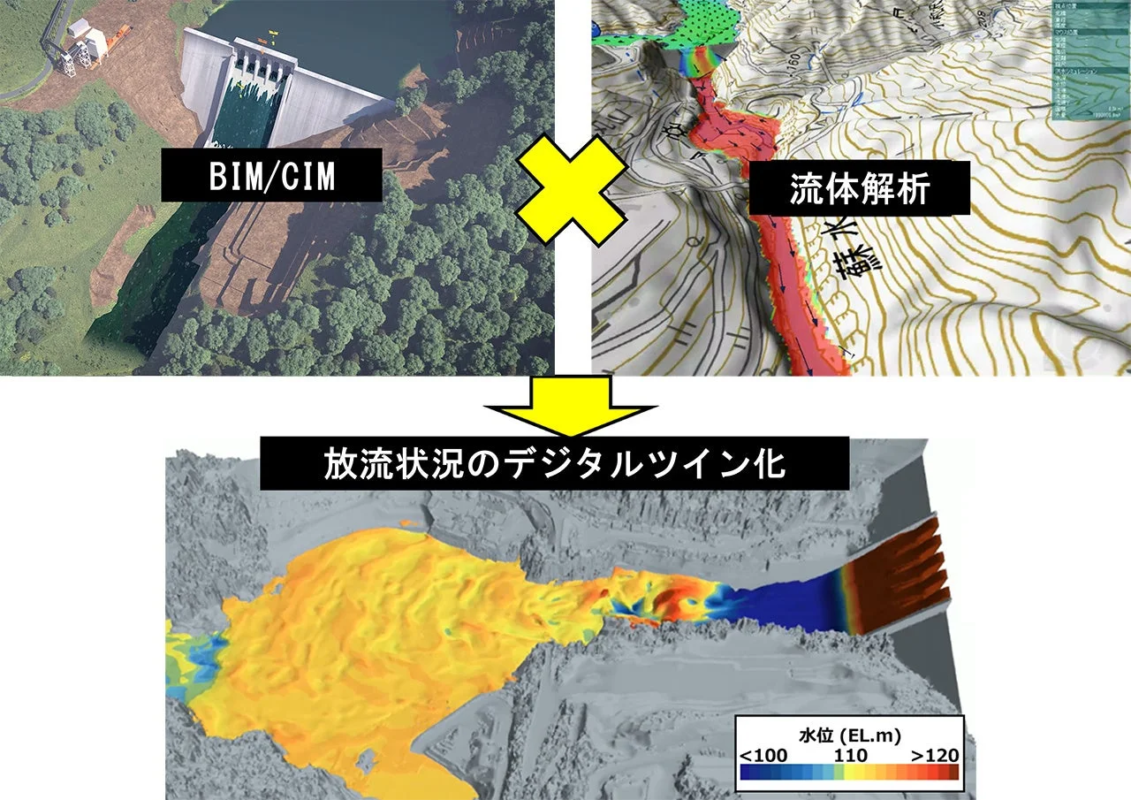

ダム再開発工事に「BIM/CIM」と「3次元流体解析」を導入し、設計検討期間を大幅短縮

大林組、日立パワーソリューションズ、日立製作所の3社は、国土交通省中部地方整備局が進める新丸山ダム本体建設工事において、BIM/CIMデータを活用した3次元流体解析技術を導入しました。この技術により、ダムの放流状況をコンピューター上で正確に再現する「デジタルツイン化」に成功。これまでの設計・施工方法の検討にかかる期間を約1年から3カ月へと大幅に短縮し、工事中の安全リスク評価をより高度に行えるようになりました。

ダム再開発の課題とデジタル技術の活用

近年、局地的な集中豪雨や台風の増加、異常な渇水など、気象状況が大きく変化しています。これに対応するため、治水(洪水を防ぐこと)や利水(水を有効に使うこと)に重要な役割を果たすダムの再開発工事が進められています。ダムの再開発工事では、既存のダムの機能を保ちながら工事を進める必要があるため、ダムから水を放流する際の周辺への影響を慎重に検討しなければなりません。特に、工事中や完成後にダムから水が放流される状況を詳しく知ることが重要です。

しかし、建設現場の状況は工事の進み具合によって大きく変わるため、設計の段階で工事中の現場状況を考慮した放流後の水の流れを予測するのは難しいとされてきました。これまでは、縮小された模型を使った水理模型実験で設計や施工方法が検討されてきましたが、模型が実際の現場を十分に再現できていない場合、実験結果と実際の現象がずれてしまい、工事中に問題が発生することもありました。

このような課題に対し、大林組は建設現場での省力化や技術の高度化を目指し、建設DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めています。例えば、BIMモデリングルールである「Smart BIM Standard®」を公開したり(大林組のBIMモデリングルール「Smart BIM Standard®」を一般公開)、三重県の川上ダムでCIMを基にしたデジタルツインを構築したり(出現!建設DXを結集した川上ダム)するなど、BIM/CIM(建築・土木分野で3次元モデルを使い、情報を効率的に共有する手法)による情報基盤の強化に取り組んでいます。

一方、日立パワーソリューションズと日立製作所は、これまで、洪水時の浸水する範囲を素早く正確に予測する「リアルタイム洪水シミュレータ DioVISTA/Flood」を提供してきました。さらに、防災力を高め、安全で持続可能な社会の基盤を作るため、ダムや河川の水の流れの変化、洪水時の動きといった複雑な自然現象を、複数の物理モデルを組み合わせて高精度にシミュレーションできる「3次元マルチフィジックス解析技術」の研究・開発を進めています。

今回、これら3社はそれぞれの専門知識を持ち寄り、BIM/CIMデータを解析の基盤として利用し、3次元流体解析を実施。ダムの放流状況を高い精度でデジタルツイン化することに成功しました。

新丸山ダム本体建設工事での具体的な取り組みと効果

新丸山ダム本体建設工事は、既存の丸山ダムの洪水調節能力を高め、発電量を増やし、下流の川の環境を守ることを目指すプロジェクトです。この工事では、既存のダムの機能を維持しながら、ダムの高さを20.2mかさ上げして新しいダムを建設します。既存ダムと新設ダムの一部が重なる構造は国内で前例がなく、技術的に非常に難しく、これからのダム再生事業の先駆けとなるものです。

今回の取り組みでは、最新の現場状況を再現したBIM/CIMデータをもとに解析用のモデルを作り、その後、3次元流体解析を行いました。これにより、既存ダムからの放流や、新しく作られるダムの工事中に一時的に水を流すための「仮排水トンネル」からの放流状況を、コンピューター上で高精度にデジタルツイン化し、設計や施工方法を検討しました。

従来は、工事の進捗に合わせて変わる放流状況の評価に約1年かかっていましたが、この新しい取り組みでは約3カ月で実施できるようになりました。これにより、これまでは難しかった、特定の場所での水の内部の状況を簡単に把握できるようになり、水位や流速などを詳しく分析することが可能となりました。その結果、現場ごとの構造検討や工事計画に素早く対応できるようになります。

今回の取り組みで行われた解析は次の2つです。

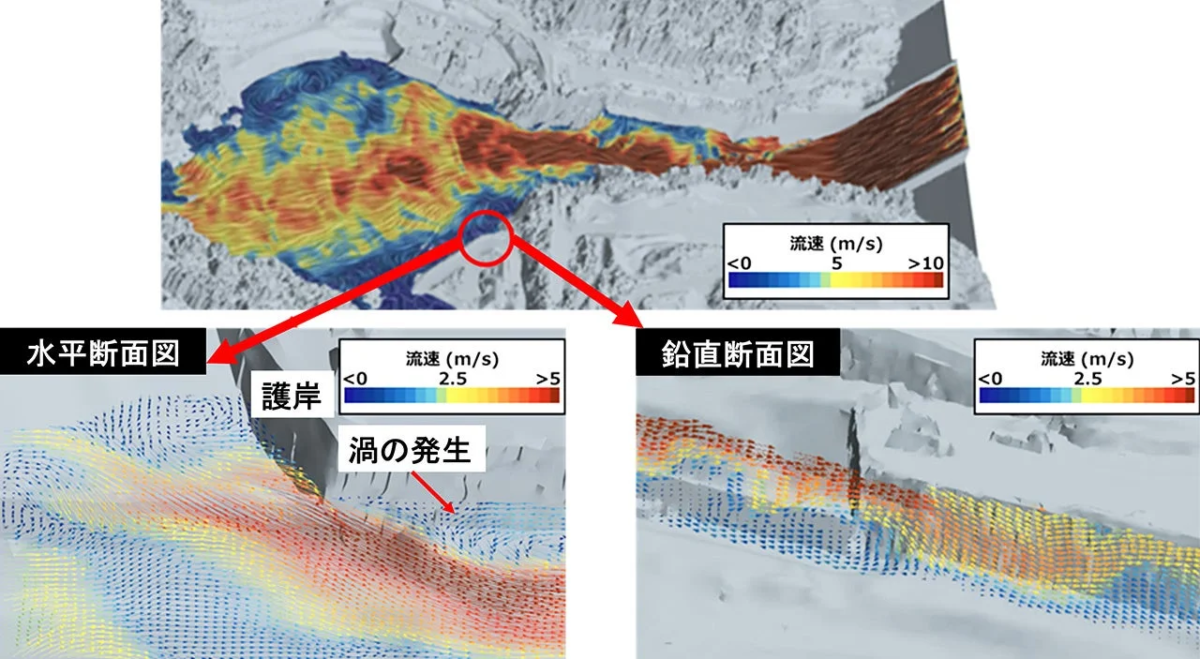

1. 既存ダムの放流解析

丸山ダムの放流設備(ゲート)から下流の川の道をモデル化し、放流時の水の量を想定した解析を行いました。その結果、ダムの下流にある工事現場付近での最大の水位を正確に予測できるようになり、再開発現場が水害を受けるリスクを見積もることができました。また、BIM/CIMの活用により、川底の形も高い精度で解析できるため、3次元的な放流時の水の流れを詳しく分析できるようになりました。具体的には、上流からの水が護岸にぶつかってできる渦のような流れの様子や、同じ場所でも水面と川底とで水の速さが違う状況などを、断面図で確認できます。

この解析には、Simcenter™ STAR-CCM+™ ソフトウェアが使用されました。このソフトウェアの商標一覧はこちらで確認できます。

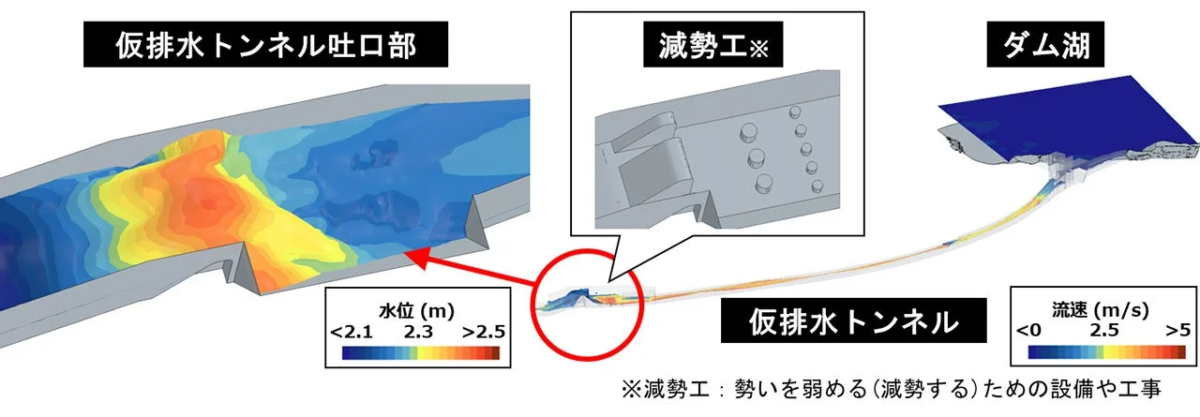

2. 新設ダムの仮排水トンネル解析

仮排水トンネルは、既存ダムのゲート放流によってダム工事中に水害を受けるリスクを減らすため、一時的に水を別のルートへ流すための設備です。ダム湖から下流へ通じる仮排水トンネルをモデル化し、決められた水位を想定した解析を行いました。その結果、仮排水トンネルの出口部分で、水の勢いを弱める様子や、跳ね返る水の流れを再現でき、仮排水トンネルの水の量や放流状況を把握できるようになりました。

この仮排水トンネル解析の詳しい内容は、2025年11月20日に開催される令和7年度ダム工学会研究発表会で報告される予定です。

今後の展望

大林組は、新丸山ダム本体建設工事で得られた知識や経験を活かし、まずは工事方法や仮の設備の検討にこの技術を適用し、デジタルツインを使った現場管理をさらに高度化していく予定です。今後、増えることが予想されるダム再開発工事にこの技術を導入することで、安心・安全なインフラ整備に貢献していきます。

日立パワーソリューションズと日立製作所は、今回の事例で得られたBIM/CIMデータを活用した3次元流体解析技術の実績やノウハウを活かし、他のダムへの適用を進める計画です。さらに、この技術に先進のAI(人工知能)を組み合わせ、日立のデジタルソリューション「Lumada 3.0」を形にする「HMAX」として展開することを目指します。

Lumadaについてはこちらをご覧ください。

リアルタイム洪水シミュレータ「DioVISTA/Flood」についてはこちらをご覧ください。

3社は協力し、気候変動による豪雨や洪水などの災害リスクに対応した防災・減災能力を高め、インフラの強靭さを向上させることで、地域社会の安心・安全と持続可能な社会の基盤づくりに貢献していきます。